・誰でもアイデアが簡単に出せる基本を知りたい

・知識や才能とかゼロでも、大丈夫かな

・書籍「アイデアのつくり方」ってどんな内容なんだろう

この記事ではこんな疑問に応えています。

この記事を書いている僕は広告企画を仕事にして20年。

アイデアを企画にする仕事で、独立起業することができました。

これまでアイデア出しに関連した様々な書籍を読んだり、産業能率大学や宣伝会議などいくつもの社会人講座を受けたり、仕事で改善を繰り返して自分なりのアイデア出しのルーティーンが出来ました。

このルーティーンは、

手順(5ステップ) + フレームワーク7選

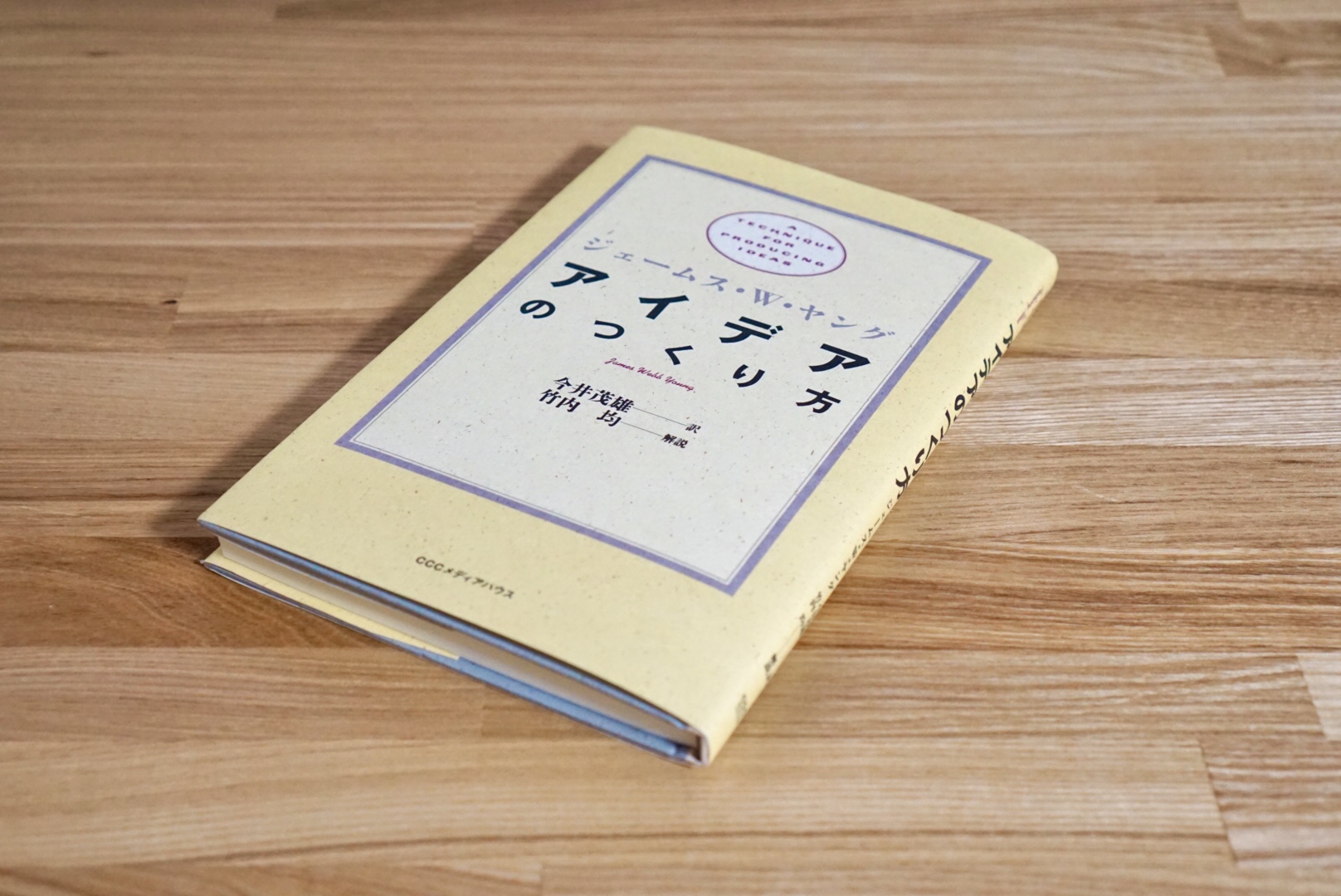

で出来ていますが、手順の部分は「アイデアのつくり方」という書籍をパクっています。

この記事では、 僕が行っている「アイデアの出し方ルーティーン」 の基となる「アイデアのつくり方」を要約して解説していきます。

1.「アイデアのつくり方」最も大切な【原理】を知る

この本の著者ジェームス・W・ヤングさんは、技術を習得するためには次の2点に集約されると言っています。

どんな技術を習得する場合にも、学ぶべき大切なことはまず第一に原理であり、第二に方法である 。

この言葉を聞いて最初に思ったことは、「アイデア出し=技術」と捉えているところが、自分にもできるかもしれない!と気が楽になりました。

脱線してしまいましたが、どんなことでも基礎を理解せずに、小手先のテクニックだけを覚えても使いこなすことはできません。

僕も最初はアイデアを出すためにフレームワークを一生懸命覚えましたが、全く使いこなせませんでした。

もしかしたら今までにこんなことはありませんでしたか?

・フレームワークにあてはめたけど、アイデアが出ない?!

・フレームワークをどんな場面で使えばいいのかわからない?!

そんな悩みを感じたことがある人は、「原理」と「方法」を理解することが先決です。

では、その原理とは一体どんなものなのでしょう。

1. アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外のなにものでもない

2.既存の要素を新しい一つの組み合わせに導く才能は、事物の関連性を見つけ出す才能によって高められる

アイデアというと誰も思いつかなかった斬新な発想というイメージがありますが、パクること前提なんです!

既存の要素でもそれを組み合わせれば、それはもう新しいアイデアなんです。

また気が楽になりました。

では「事物の関連性を見つけ出す才能」って何なのでしょう?

これは別記事で紹介しているアイデアを出すフレームワークの「ブレーンストーミング」や「KJ法」の前提ルールとしても出てきますが、「アイデアを否定しない」、「自由に発想する」ということです。

あなたの近くにもいませんか?

・なんにでもケチをつけて話が進まない人

・できない理由を探す人

こんな否定的な考えだと新しい関連性は発見できないですよね。

一見関連性のない事物やアイデアだったとしても、すぐに否定せずに柔軟に考えられる才能がある人が、アイデアマンの原理を会得しているのだと思います。

では、「 原理 」を理解した上で「方法」を見ていきましょう。

2.「アイデアのつくり方」第2に【 方法 】を知る

ジェームス・W・ヤングさん は、「この心の技術は5つの段階を経過してはたらく。」と言っています。

その5つの段階(方法)がこれです。

第1段階:資料を収集する

第2段階:資料を咀嚼する

第3段階:この問題を心の外に放り出す

第4段階:アイデアの誕生

第5段階:アイデアを現実的なものに具体化し、展開させる

アイデアを出したいなら、この5つのどの段階も完了するまでは先の段階に進んではいけないそうです。

では、一つ一つ段階を見ていきましょう。

第1段階:資料を収集する

あまりにも当然のことに思えるかもしれませんが、単純な事ゆえにこの第一段階を無視してしまうことが驚くほど多いそうです。

長年その商品などに関われば関わるほど、知っていたつもりで見逃してしまうことかもしれません。

さらに、ジェームス・W・ヤングさんは集めてこなければならない資料は2種類あると言っています。

【① 特殊資料】

・広告アイデアを例とすると、売りたい製品とそれを買う・使う消費者について

・アイデア出しの時に収集する仕事

【② 一般資料 】

・日常生活の一般的な知識や出来事すべて

・生涯にわたる長い仕事

製品や消費者などアイデアの対象となる専門知識と、人生や世の中に起こるニュースや一般常識との新しい組み合わせからアイデアは生まれてくるものなのだそうです。

また、どちらか一方ではいいアイデアは生まれてきません。

確かに今ではすっかり定着した電動自転車ですが、その先祖と言われる「ホンダ・ピープル」は1984年に発売されていましたが、その当時はヒットしていません。

専門知識だけで考えるといいアイデアだったのかもしれませんが、当時のテクノロジーや時代背景などの一般資料の視点で考えると時代の先を行き過ぎていたのかもしれません。

第2段階:資料を咀嚼する

第2段階は今まで集めた資料を咀嚼する段階です。

食物を食べる時、消化するまえにしっかり咀嚼しなければなりません。

つまり2段階目はアイデアの咀嚼です。

実際の方法としては、集めてきた個々の資料をあらゆる方向からみて関係性を探します。

まるでジグソーパズルのように組み合わせを探し、組み立てるようなイメージです。

考えを巡らせていると、仮の、あるいは部分的なアイデアが訪れるので、どんなに突飛で不完全なものでも次々と書き留めておきましょう。

この資料を咀嚼する段階にとても便利な方法に「KJ法」があります。

ポストイットとペンがあればできますが、僕は「Lucidspark」というwebサービスを使っています。

PCでもスマホアプリでも同期していつでもどこでも使えるのでとても便利で、制限はありますが無料プランでも十分に使えますよ。

この段階でアイデア出しをしているとすぐに嫌気がさしてくると思いますが、立ち止まらず続けることが大切です。

そして絶望状態になるまで考え抜けたらこの段階は終了です。

この段階でいいアイデアが出ていなかったとしてもいいそうです。それは想定内だから心配することはありません。

とにかく限界と感じるまで考え抜いたら次のステップに行きましょう。

第3段階:この問題を心の外に放り出す

これまでの地獄の段階が終了したら、次は天国の段階です。

ここですべきことは、問題を心の外に移し諸君が眠っている間にそれがかってにはたらくのにまかせておくということ

なんだそうです。

忘れてしまって何もしないって、ちょっと不安になりますよね。

この段階でただ一つ出来ることがあると ジェームス・W・ヤングさんは言っています。

なんでもいいから自分の想像力や感情を刺激するものに心を移すこと。

音楽を聴いたり、劇場や映画に出かけたり、詩や探偵小説を読んだりすることである。

「へっ?」ですね。

イメージは第1段階で食料を集め、第2段階でそれを十分に咀嚼し、第3段階で消化過程が始まった、と言った感じです。

注意することは、そのままにしておくこと。ただし胃液の分泌を刺激することです。

時間がもったいないからと言って、この段階を軽視して飛ばしてはいけません。

まるで肉やワインを熟成する時間が必要なように、これもアイデア出しにどって必要な段階です。

第4段階:アイデアの誕生

とうとうアイデアが誕生する段階ですが、 ジェームス・W・ヤングさんはふとした瞬間にアイデアは降りてくると言っています。

諸君が実際にこれら三つの段階で諸君のすべきことをやりとげたら、第四の段階を経験することはまず確実である。

どこからもアイデアは現れてこない、

それは、諸君がその到来を最も期待していない時、ひげを剃っている時とか風呂に入っているいる時、あるいはもっと多く、朝まだ眼がすっかりさめきっていないうちに諸君を訪れてくる。そえはまた真夜中に諸君の目を覚ますかもしれない。

たしかにコレ、経験がある人が多いのではないでしょうか。

僕は歯を磨いているときにアイデアが出てくることが多いです。

第5段階:アイデアを現実的なものに具体化し、展開させる

とうとう最終段階です。

第4段階を経て素晴らしいアイデアが生まれたと思ったのもつかの間、冷静になって見直すと現実的ではないアイデアだったことに気づくことがほぼ全てだそうです。

また、多くのいいアイデアが陽の目を見ずに失われていくのもこの段階です。

なぜならあと一歩まで来たこの段階で、自分のアイデアをあきらめてしまう人が多いからです。

でも、この段階で諦めないでください!

ジェームス・W・ヤングさん は言っています。

この段階までやってきて自分のアイデアを胸の底にしまい込んでしまうような誤りは犯さないようにして頂きたい。理解ある人の批判を仰ぐことである。

そうすれば驚くことが起こってくる。良いアイデアというのは自分で成長する性質を持っていることに諸君は気づく。良いアイデアはそれをみる人々を刺激するから、その人々がこのアイデアに手をかしてくれるのだ。諸君が見落としていたそのアイデアの持つ種々の可能性がこうして明るみに出てくる。

僕も経験がありますが、アイデアを信頼できる人に話すと欠点やヒントをくれるものです。

その欠点に向き合い改善することで、本当にいいアイデアがつくられていくんですね。

3.【読んだ感想】知識や才能がゼロでも問題ない理由

いかがだったでしょうか?

この本を読んで思ったことは、「アイデア出しは技術であり、才能でなはい」ということです。

なぜならこのビックリするほど薄い本に書かれている原理・方法を、様々なアイデアマンが絶賛し読み継いでいることが証明ではないでしょうか。

確かに本を読んですぐにアイデアマンになれることはないと思いますし、実際に僕も「才能ないなー」と会社員時代の社長に言われたことがあります。

でもその社長に「続けていけばいつかできるようになる」とも言われました。

いま思うことは、アイデア出しは方法論です。

それを助けてくれるフレームワークもたくさんありますので、次回は僕が色々試した結果おススメしたいと思った「 はじめてでも簡単にアイデア出しが出来る【フレームワーク7選】」を紹介します。

Coming soon